*飯盛旅籠とは?:

江戸時代、五街道をはじめ各街道の宿場には旅人を泊める旅籠がたくさんありました。時代が下るにつれ交通量が増えると、宿場間で客の取り合いとなり、旅人の夜の相手を務める女郎を置くようになりました。この女郎のことを飯盛女と言い、飯盛女のいる旅籠を飯盛旅籠といいました。飯盛女は読んで字のごとく旅人の給仕をする女性ですが実態は女郎です。なぜこんな呼び名になったのかというと、お上をごまかすためなのです。 幕府は宿場の風紀を正すため、宿場での女郎の数を厳しく制限しました。例外はありますが飯盛旅籠一件につき2名が基本でした。しかし宿場にとっては女郎の数が宿場の繁栄、引いては財政も左右することから何人でも女郎は欲しい。そこで女郎を飯盛女(給仕係)と偽って置いていたのです。ですから飯盛女といえば女郎なのです。なぜそこまで女郎が重要だったかというと、当時の旅が公用であれ私用であれ、旅は男性がするものだったからです。女性は「入り鉄砲出女」と言われるように、幕府は女性が関所を越える際に厳しくチェックするなどして結果的に女性の旅をしにくくさせていたからです。女性が男性並みに旅をするようになったのは江戸時代も後期になってからの話です。

「旦那様!旦那様!」

いつの間にか寝ていたようだ。丁稚に体を揺すられて起こされた。

「旦那様、番頭さんが戻りました。」

(やっと来たか。)私はまだ眠い体をゆっくり起こすと、番頭を客間に寄こすように告げた。

清五郎が客間で待っていると。程なくして秩父に出張に言っていた番頭が入ってきた。

「旦那様、戻りました。」

「ご苦労さん。秩父はまだ寒かっただろう?」

「いえいえ、良い天気で。向こうも桜が咲いていましたよ。」

そう言いながら番頭は旅の荷物を解いていく。

「で、どうだった?」

清五郎は山方との交渉の首尾を訪ねた。

「はい。年々伐れる木々は減っています。この冬も昨年より出荷が少なくなるそうです。原因は幕府が直轄林を増やしていることもありますが、江戸の木材の需要が増えていることです。山方の親方衆もいずれ売る物(樹木)が無くなると危機感を抱いております。」

「そうか。やっぱりな。」

江戸時代は時代が下るにつれて木材が枯渇していった。そのため幕府は山間部ばかりではなく、江戸周辺の村々にまで直轄林(御林)を増やしていた。そもそも木材は建築材、燃料など生活のあらゆることに必要なので、いくらでも需要があった。しかも江戸などの大都市周辺になると時折り起きる特需(火事、大規模建築など)によって、木材は材木商たちの争奪戦になるのだ。

「親方衆は植林をもっと進めたいと言っていました。で、そのためには金を出してくれと。」

山方衆がそういうのはもっともであった。木曾屋は半ば秩父の山方と独占契約をすることで木材を確保していたからだ。

「わかった。それは何とかしよう。ただ、これからは経営方針を見直すしかないかもしれないね。例えば高級材のみに扱いを絞るとか。」

「はい。私もそう思います。」

その後二人は諸事を話し合った。番頭は清五郎との話しが終わると思い出したように言った。

「そういえば、問屋場に寄りましたら名主様から旦那様を呼んで来いと言われました。」

「名主様が?なんで?」

「来たら話すそうです。」

(善右衛門様が何の用だろう?)清五郎は問屋場に向かうために支度をしながら考えていた。名主小松善右衛門は大宮宿宮町の名主である。善右衛門とは昨年父平太夫の葬儀で会ったきりだった。

(縁談の話だったら困るな。)善右衛門は平太夫の葬儀の時、清五郎に嫁を貰うことを強く進めていたのだ。

清五郎は店を出ようとした時、ふと帳場の隅に目をやった。

(姉妹が小さいころ、よくここでおはじきやお手玉をして遊んでいたっけな。)

千歳の死以来、清五郎の周囲はあっという間に変わってしまった。柳屋は人手に渡り利兵衛は死んだ。父も昨年亡くなった。そして千歳の妹幾(いく)は行方知れず。彼らはまるで最初から存在しなかったかのように消えてしまった。だからこそ、彼らの思い出が残るこの店を守らなければならない。

(今となればこの店だけが彼らが生きた証であり、魂の帰る唯一の場所なのだから。)

江戸時代、五街道をはじめ各街道の宿場には旅人を泊める旅籠がたくさんありました。時代が下るにつれ交通量が増えると、宿場間で客の取り合いとなり、旅人の夜の相手を務める女郎を置くようになりました。この女郎のことを飯盛女と言い、飯盛女のいる旅籠を飯盛旅籠といいました。飯盛女は読んで字のごとく旅人の給仕をする女性ですが実態は女郎です。なぜこんな呼び名になったのかというと、お上をごまかすためなのです。 幕府は宿場の風紀を正すため、宿場での女郎の数を厳しく制限しました。例外はありますが飯盛旅籠一件につき2名が基本でした。しかし宿場にとっては女郎の数が宿場の繁栄、引いては財政も左右することから何人でも女郎は欲しい。そこで女郎を飯盛女(給仕係)と偽って置いていたのです。ですから飯盛女といえば女郎なのです。なぜそこまで女郎が重要だったかというと、当時の旅が公用であれ私用であれ、旅は男性がするものだったからです。女性は「入り鉄砲出女」と言われるように、幕府は女性が関所を越える際に厳しくチェックするなどして結果的に女性の旅をしにくくさせていたからです。女性が男性並みに旅をするようになったのは江戸時代も後期になってからの話です。

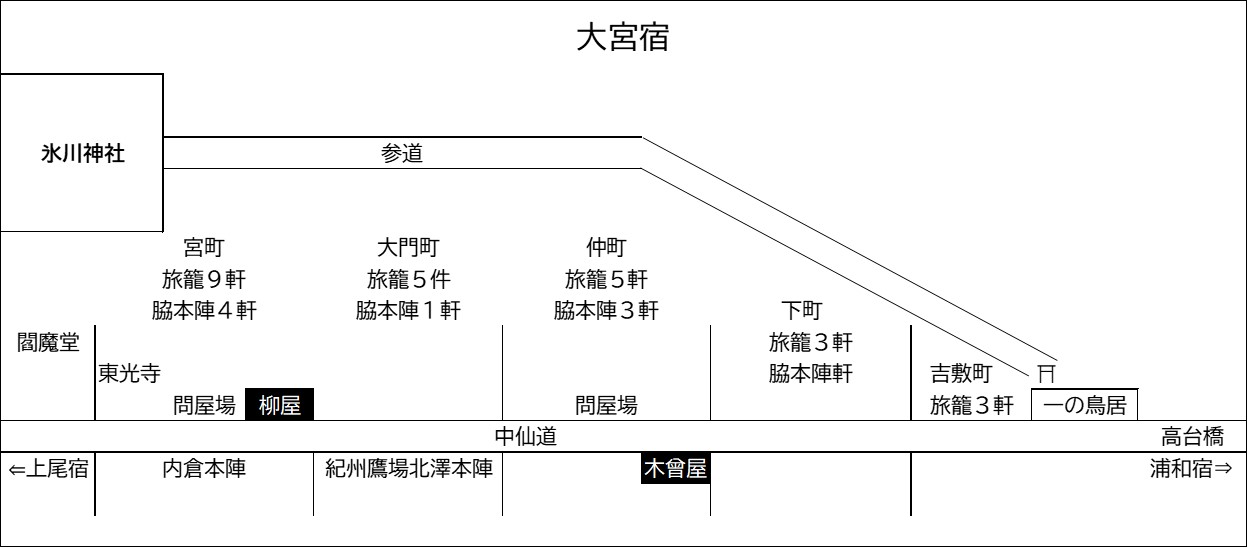

大宮宿